普段は離れて暮らしている親を久しぶりに訪ねたら、以前の親の行動とは違う「違和感」を感じるってことはありませんか?

その違和感は、もしかしたら「介護を考えるときがきたサイン」かもしれません。

自分も歳を重ねているのだから、親が徐々に弱っていくのは当然のこと。

しかし同時に、以下のような不安も沸き起こってくるのではないでしょうか?

「自分の親に介護が必要になったら、今の生活はどうなってしまうんだろう…」

「離れて暮らす親の介護を誰がやるんだろう…」

そこでこの記事では、仕事と介護を両立するために、介護の基礎知識をもとに、実態と合わせて説明していきます。

漠然とした不安を払拭し、あなたにとっても親にとっても「幸せな介護」に向けて準備していきましょう!

【要介護かも…?】注目すべき親の行動3選

ではさっそく、介護の準備を検討し始めるべき、親の行動を3つみていきましょう!

1.掃除の仕方や冷蔵庫の中身が以前と変化してきた

まず、以下の行動は認知力の低下が考えられます。

- キレイ好きな親なのに掃除がゆきとどいていない

- 冷蔵庫の中に賞味期限がだいぶ切れた総菜がいくつもある

- 同じ食品や日用品を使いきれないほど買い込んでいる

人目に付きやすいリビングだけでなく、他の部屋や押し入れ等も確認してみましょう!

2.自家用車や車庫にキズがたくさんついている

次に、乗っている車体や車庫の壁等に、キズがたくさんついていたら要注意!

高齢になると、視力や聴力も自然と衰えてきます。

出先でちょっと車体の角をこすってしまった等、小傷なら特に気にしないかもしれません。

でもそのまま放置しておくと、対人事故につながる恐れも…。

高齢になってから引き起こした事故で、親が加害者になり逮捕される可能性も無きにしも非ずです。

昨今は、アクセルとブレーキの踏み間違いが原因の事故も多く聞かれるようになりました。

安全面を考えて、免許返納を考えたほうが良いかもしれません。

3.足腰が弱くなって、整形外科に通院している

また、近所の人から「あなたの親御さん、最近足元がふらついて転倒したのよ」「整形外科をよく受診しているみたいよ」と報告されたことはありませんか?

足腰が不安定だと、転倒による骨折が心配されます。

骨折は筋力低下を加速させるだけでなく、排泄困難に発展しかねません。行動可能範囲を狭めてしまうので、認知力の低下もさらに進行、という負の連鎖につながってしまいます。

これら3つの行動で、ひとつでもあてはまるものがあれば、あなたも介護できる環境整備をはじめましょう!

仕事しながら介護するって大変⁉実態にせまる!

とはいえ、親の介護を考え始める世代の方々は、社会人として働き盛りの世代であるのも事実。

よって本格的な介護を始めるのであれば、働きながらできる方法を模索しなくてはなりません。

また、このように仕事をしながら家族等の介護をする人は「ビジネスケアラー」と称されています。

今の介護業界では、団塊世代が75歳以上の後期高齢者になり、『2025年問題』が すぐそこまで迫っているのが現状。年間出生数が80万人を割り込む中、新規の介護認定される人口は年間約70万人と推計されています。

まさに、国にも「待ったなし」の改革が求められているのです。

経済産業省のデータから見る「介護の実態」

それでは、ここで経済産業省が発表しているデータを見てみましょう。

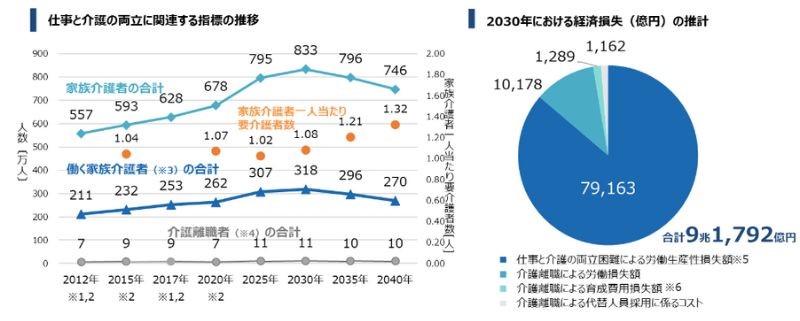

以下のグラフはそれぞれ「家族介護者・ビジネスケアラー・介護離職者の人数の推移」と「2030年における経済損失(億円)の推計」を表したものです▼

引用:経済産業省 介護政策

家族介護者・ビジネスケアラー・介護離職者のいずれの人口も増加しており、特に2020年から2025年に向かって急増しているのがわかりますね。

さらに、仕事と介護の両立困難による労働生産性損失額が、2030年時点で約9兆円に迫るとの推計にも衝撃です。

介護対策が急務なのは、経済産業省による介護政策のデータを見ても、一目瞭然ですね!

介護離職しても、逆に負担が増える⁉恐ろしい負のループ6段階

また「介護には時間と労力がかかるから、仕事をやめた方がいいのかな…?」と思う人もいるかもしれません。

では、介護を優先して仕事を辞めたら、負担は軽くなるのでしょうか?

答えは介護と仕事の両立支援サービス企業で副社長をつとめる酒井穣氏の著書『ビジネスケアラー 働きながら親の介護をする人たち』の中にあります。

本書の中で酒井氏があげている、介護離職に伴う問題は以下の2点。

- 介護離職した人の約70%が、経済的・肉体的・精神的な負担が、かえって増えたと回答している

- 介護離職をすると6段階からなる負のループに突入する恐れがある

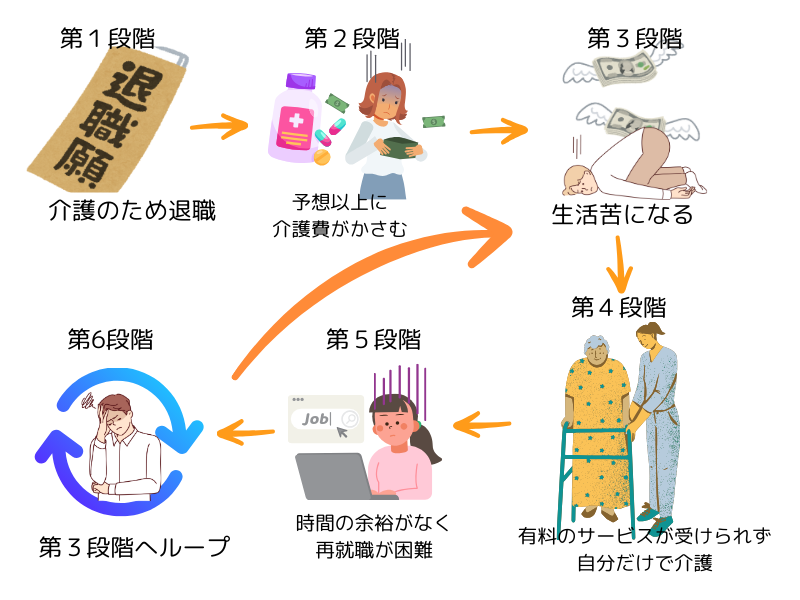

介護離職が引き起こす負のループ▼

この最悪のループに入ると、経済的・肉体的・精神的負担は、時間と共にどんどん膨れ上がります。さらに、一度こうなってしまうと、このループから抜け出すのは困難なのが実情。

よって酒井氏は「介護が大変だから」という理由で安易に離職してしまうことに警鐘を鳴らしているのです。

介護にかかる負担額と想定される介護期間は?

続いて、介護にかかるお金や期間を具体的に見ていきましょう。

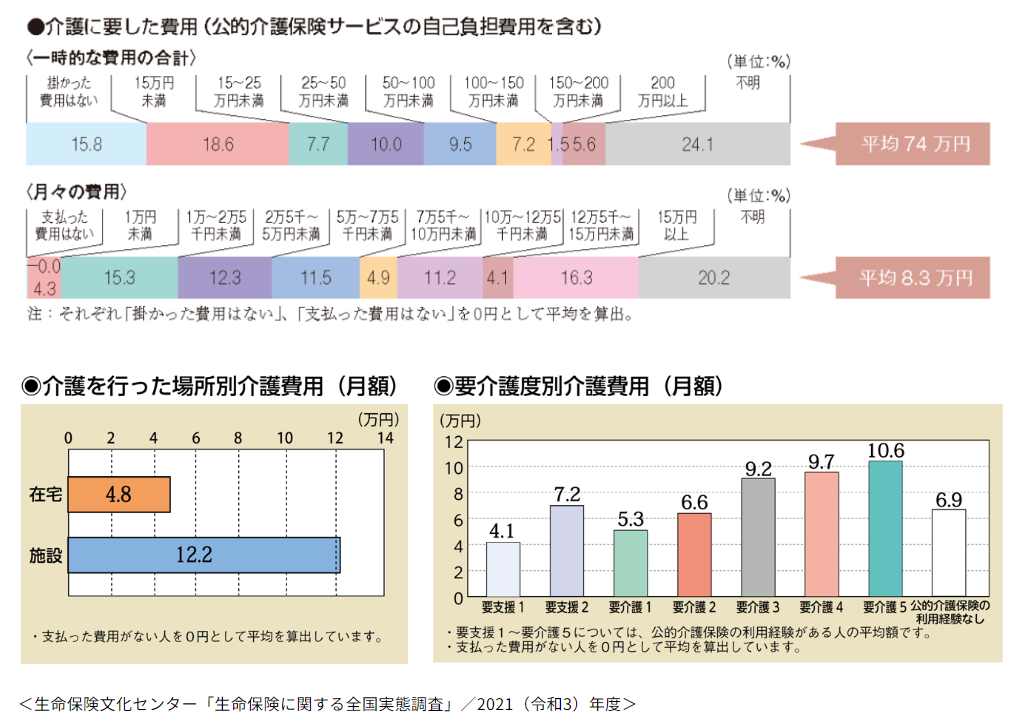

こちらは(公益財団法人)生命保険文化センターが行った、介護に要した費用に関するアンケート結果です▼

アンケート結果からは、以下のような数字が読み取れます。

- 一時的な費用の合計:平均74万円(※)

- 月々の介護費用:平均8.3万円

(※)住宅改造や介護用ベッドの購入費など。公的介護保険サービスの自己負担額を含む

また、月々かかる介護費用の平均は8.3万円とはいえ、介護を行う場所によっても費用が変わってきます。

- 在宅で介護する場合:平均4.8万円

- 施設を利用する場合:平均12.2万円

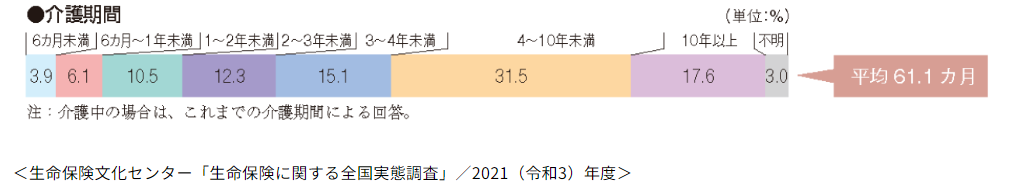

次に、介護に要した期間についてのアンケート結果もみてみましょう。

以下のことが読み取れます。

- 介護に要した期間:平均61.1ヶ月(5年1か月)

- 4年を超えて介護している人が約5割

つまり、介護は長期戦になる可能性が高いことがわかりますね。

介護を考えたら知っておきたい介護保険制度と育児介護休業法

ここからは、知っていた方がいいと思われる、介護にまつわる制度や法律について、みていきましょう!

介護休業と育児休業は同じ法律が適用されるって本当⁉

みなさんの中には、お子さんの出産時に育児休業をとられた方もいらっしゃることでしょう。

介護にも「介護休業」という制度があります。実は、育児休業に似て、まとまったお休みがもらえる制度なのです!

しかも介護休業と育児休業、2つの制度は同じ「育児介護休業法」という法律で規定されています。

子育て経験者で、育児休業をとったことのある人なら、より介護に対して親近感が生まれるのではないでしょうか?

介護休業を使うと、家族1人につき通算93日(約3ヶ月間)の休みが取得できます。

さらに介護休業は、3回までであれば分割取得も可能。

例えばこのような使い方ができます。

- 一度に93日すべて取得する

- 3回に分けて、31日ずつ取得する

- 1回目を2週間ほど取得、残りを2回目で取得

このように、あなたの介護予定にあわせて取得できるのが、介護休業というわけです。

介護保険で受けられるサービス6選

介護保険で受けられるサービスは、認定された介護度により大きく2つに分けられます。

- 要介護1~5の方が利用できる「介護給付」

- 要支援1~2の方が利用できる「予防給付」

さらに、受けられるサービスの中身を6つ紹介します。

- 介護サービスの利用にかかる相談、ケアプランの作成

- 自宅で受けられる家事援助等のサービス

- 施設などに出かけて日帰りで行うサービス

- 施設で生活(宿泊)しながら、長期間または短期間受けられるサービス

- 訪問・通い・宿泊を組み合わせて受けられるサービス

- 福祉用具の利用にかかるサービス

なお、「要介護3」以上の方は、これらすべてのサービスがうけられます。

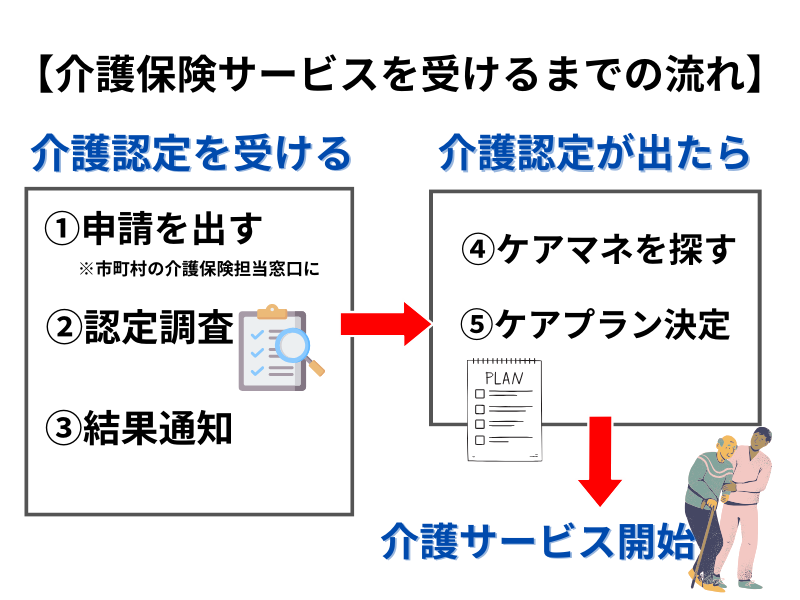

介護保険サービスを受けるまでの5ステップ

それでは、実際にサービスを受けるためにはどこに、どんな手順で相談したらいいのでしょうか。具体的な流れは以下のとおりです。

各ステップを確認していきましょう。

まずは、親の住んでいる自治体の介護保険担当窓口で、所定の手続きを行います。

具体的には役所から任命を受けた認定調査員が自宅(入院中の場合は病院)に来て、日常生活の状況、身体機能・認知機能のチェックを行います。

調査後、結果が出るまで1ヶ月程度かかります。その間は待機してください。

調査結果で介護認定が出たあとは、地域包括支援センターに相談、ケアマネージャーを探し相談します。

ケアマネージャーが、親や家族の希望をもとに、ケアプランを作成します。

こうして、ケアプランが決まると、それに基づいて介護サービスが利用開始となります。

このように、相談先や介護を始めるまでの流れがつかめると、漠然とした不安のひとつが解消されますよね!

参考:ライフル介護

仕事と介護はこうやって両立させる!5つのポイント

介護保険をサービスを受ける流れがつかめたところで、次に仕事と介護を両立させるためのポイントを5つ紹介します。

- 地域包括支援センターやケアマネージャーなど専門家に何でも相談する

- 要支援、要介護家族がいることを職場に伝え、仕事と介護の両立支援制度を利用する

- 介護サービスを利用し、自分で「介護をしすぎない」

- 介護を深刻にとらえすぎずに「自分のための時間を確保」する

- 日頃から「家族と良好な関係」を築く

つまり、介護のことを「相談」し、介護していることを「公言」すると共に、適切に介護制度やサービスを「利用」し、深刻に抱え込まないよう「メンタルヘルス」も大切に。そして何より自分以外の「家族と良い関係」を作っておくことが、両立を成功に導くポイントと言えるのです!

仕事と介護を両立できる環境を整えて、家族みんなで幸せになろう!

いまや「人生100年時代」と言われています。実際、100歳を超える入所者が複数いる施設が珍しくありません。

そう考えると、介護はもはや誰でも避けては通れない時代。くわえて、あなたの親は少なくとも「あなたの幸せ」を願っているはず。

ならば親の介護を、ただの「負担」ととらえてしまうのはあまりに切ないことです。

ですから、あなたの仕事と介護を両立するために、家族や介護保険サービスをフル活用して、チーム戦としていきましょう!

ライター/押田玲奈

本記事は、Webライターのオンラインスクール「ライターズプラス」の受講生作品です。

※受講生がイチから制作しており、講師や編集者の手は加えていません。